第772号 2025(R7) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和7年7月

「苗箱まかせ」を活用した「次世代型省力・低コスト・

安定多収栽培技術」へのモデルチェンジ(2)

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

2.モデルの適応性の検証「側条+苗箱まかせ」による高温条件下における有用性

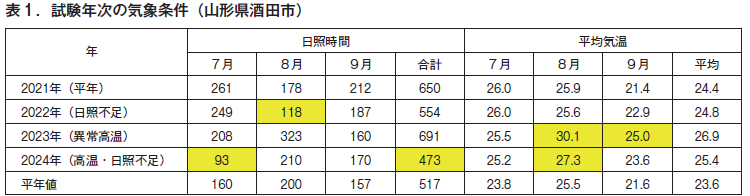

山形県酒田市の2021年~2024年の気象条件(7月~9月)は,2021年が平年,2022年が著しい日照不足(8月),2023年が異常高温(8月~9月),2024年が豪雨,日照不足,高温と2021年以外は,異常気象条件下での試験であった(表1)。

(1)収量性・品質・食味および窒素吸収量

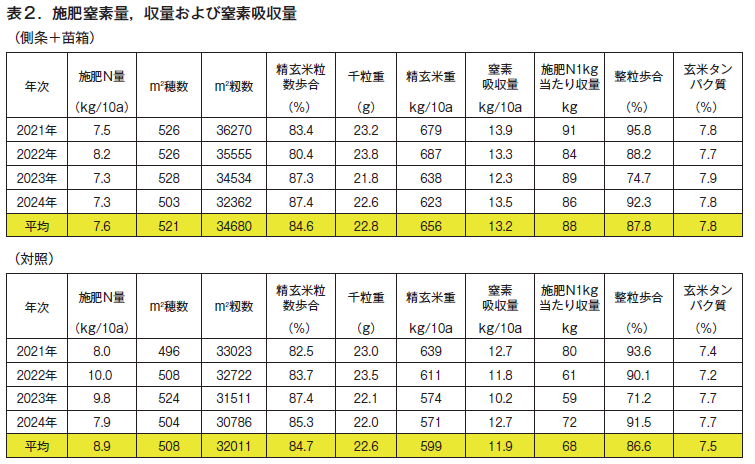

水稲品種「はえぬき」を用いた栽培試験において,精玄米重(10a当たり)は「側条+苗箱」区平均656kg(110)>「対照(全量基肥一発)」区平均599kg(100),2021年~2024年とも「側条+苗箱」区で「対照」区に比べて9~10%増収した。収量構成要素からみた「側条+苗箱」区の増収要因としては,㎡籾数は 「側条+苗箱」区(34680)>「対照」区(32011)で㎡籾数の高いレベルでも登熟能が向上したことがあげられる(精玄米粒数歩合:「側条+苗箱」区(84.6%)=「対照」区(84.7%),千粒重:「側条+苗箱」区(22.8g)>「対照」区(22.6g)(表2))。

稲体の窒素吸収量(10a当たり)は 「側条+苗箱」区(13.2kg)>「対照」区(11.9kg)で,窒素吸収量/施肥窒素量比は,「側条+苗箱」区(1.74)>「対照」区(1.34)と,「側条+苗箱」で施肥効率が優った。施肥窒素1kg当たりの収量は「側条+苗箱」区(88kg)>「対照」区(68kg)となり,「対照」区に比べて「側条+苗箱」区の施肥効率が高い傾向であった。特に,2022年(日照不足),2023年(高温)および2024年(高温)における施肥窒素1kg当りの収量は対照区では低下したが,「側条+苗箱」区では平年気象条件年(2011年)と同等に高い値を示した。対照区では成熟期における稲体の窒素吸収量は「側条+苗箱」区(13.2kg/10a)>「対照」区(11.9kg/10a)で,供試圃場(地力高条件)の地力窒素吸収量(9kg/10a)を用いた施肥窒素量の水稲による利用率を試算すると,「側条+苗箱」区で55%「(13.2-9)÷7.6×100」,「対照(全量基肥一発等)」区で33%「(11.9-9)÷8.9×100」となり,「側条+苗箱」区で優った。品質(整粒歩合)は「側条+苗箱」区≒「対照(全量基肥一発等)」区で,「側条+苗箱」区の整粒歩合は収量が高いレベルでも低下しない傾向であった。一方,食味(玄米タンパク)は「側条+苗箱」区>「対照(全量基肥一発等)」区であった(表2)。

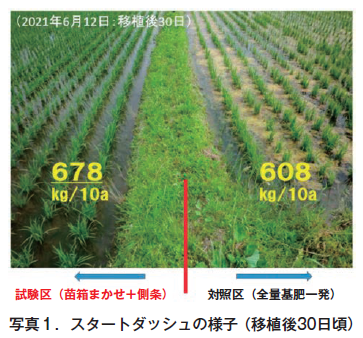

(2)スタートダッシュ,稈質および持久力評価

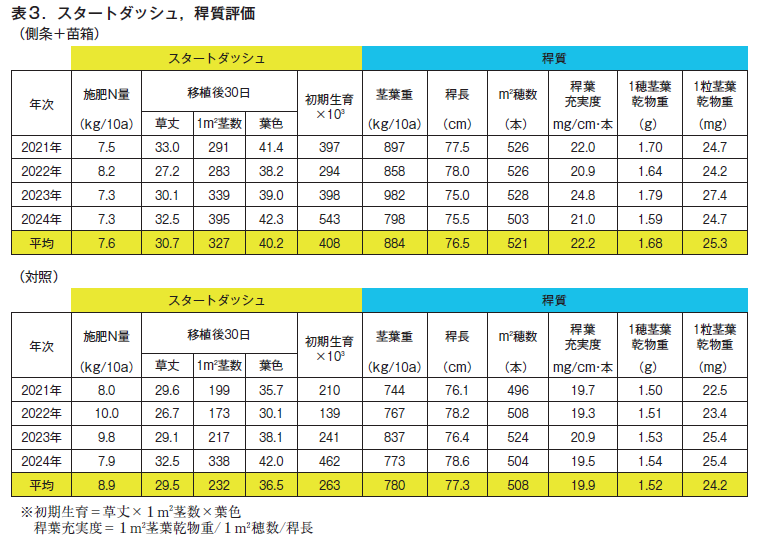

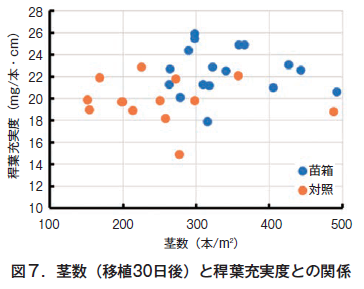

スタートダッシュ(初期生育)を示す移植後30日頃の㎡当たり茎数は「側条+苗箱」区>「対照」区であり,初期生育の確保に「側条+苗箱」が有用であった。稈質を示す稈葉充実度は「側条+苗箱」区>「対照」区であり,太い茎の確保が可能であった(表3)。

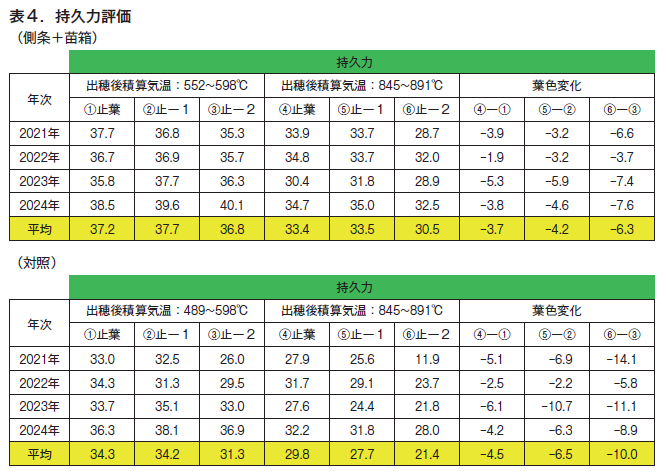

持久力を示す登熟後半の上から3枚目の葉色(根の吸水能)は「側条+苗箱」区>「対照」区であり,さらに「側条+苗箱」区で登熟後半(積算気温:845℃)における葉色低下が少なく,「側条+苗箱」が登熟後半の光合成能の維持に寄与していることが示された(表4)。以上より,「側条+苗箱」施肥法は,過年度と同様のスタートダッシュ,稈質良化,持久力の安定多収・高品質を創出可能なイネの生育経過と収量性(増収)を確保した。

移植30日後の茎数が多いほど稈葉充実度が高くなる傾向であった。移植30日後茎数および稈葉充実度は「側条+苗箱」区で327本および22.2に対して「対照」区で232本および19.9で,いずれも「側条+苗箱」で優った。初期生育の良化が茎質の良化(太い茎の形成)につながることを示している(図7)(写真1)。

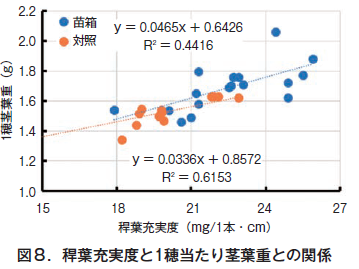

稈葉充実度と1穂当たり茎葉重の関係からも「側条+苗箱」区が「対照」区に比べて稈葉充実度が高く,1穂当たりの茎葉重も高い値を示した。稈葉充実度は茎の太さを示す指標であり,多収を実現するためには,稈葉充実度の高い稲づくりが必要となる(図8)。

(3)高温耐性評価(高温年であった2023年)

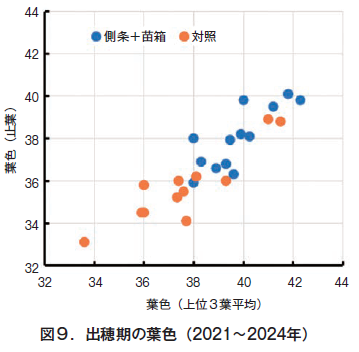

上位3葉の葉色平均と止葉の葉色との関係から,「側条+苗箱」区が「対照」区に比べて葉色を高く維持していた(図9)。

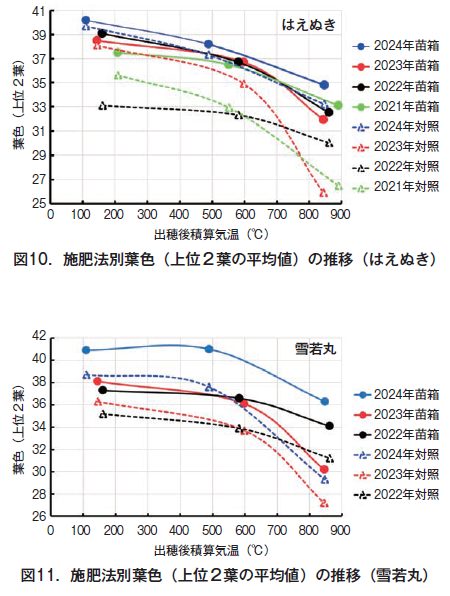

出穂後の積算気温別の葉色の推移によれば,厳しい登熟期間の気象条件下でも,葉色(上位2葉)は「側条+苗箱」区>「対照」区(全層基肥一発施肥)で経過し,「苗箱まかせ」の稲体への窒素供給は安定していることが示された(図10,図11)。対照区の葉色は,積算気温400℃以降に低下し始め,積算気温600℃以降に著しく低下し,特に対照区の下位葉の葉色の低下が著しい傾向であった。2023年および2024年の異常高温条件でも,「苗箱まかせ」は,葉色低下が少なく(特に下位葉),稈疲れもなく,健全な稲体を維持していることから,「苗箱まかせ」は高温耐性を有する施肥法であり,高温登熟が常態化している地域では特に有用な肥料であると考えられる。

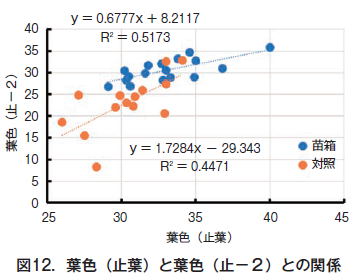

登熟後半(移植後の積算気温845℃)における「側条+苗箱」区と「対照」区(全量基肥一発)の止葉と上から3枚目の葉(下位葉)の葉色を比較すると,「側条+苗箱」区は「対照区」(全量基肥一発)に比べて高い値を示した。特に「側条+苗箱」区の上から3枚目の葉色は高い値を示した。逆に,「対照」区では登熟後半に下位葉の葉色低下が大きくなることが稲体の吸水能の低下につながり,品質・収量低下を起こすことを示していた(図12)。

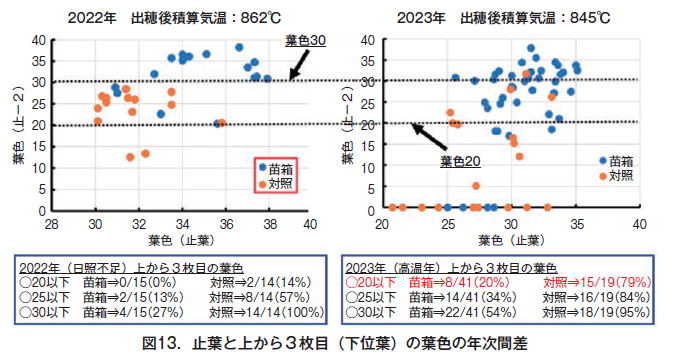

根の活力と関係のある下位葉(上から3枚目)の葉色について異常高温年次であった2023年と日照不足年次であった2022年を比較すると,上から3枚目の葉身の枯死率は2022年では「側条+苗箱」区および「対照」区ともゼロであったのに対して高温年であった2023年では「対照」区で9/19(47%),「側条+苗箱」区で4/41(10%)と「対照」区で高い値であった。上から3枚目の葉身の葉色が20以下の稲体は,2022年では「側条+苗箱」区で0/15(0%),「対照」区で2/14(14%)であったのに対して,高温年であった2023年では「側条+苗箱」区で8/41(20%),「対照」区で15/19(79%)と「対照」区で著しく増加した。根に光合成産物を供給している下位葉の枯死が高温年において「対照」区で多く発生し,根の吸水能が低下していることを示している。そのような状況下でも「側条+苗箱」区では下位葉の枯死率が少なく葉色を維持して,根の吸水能を維持していることが示された(図13)。

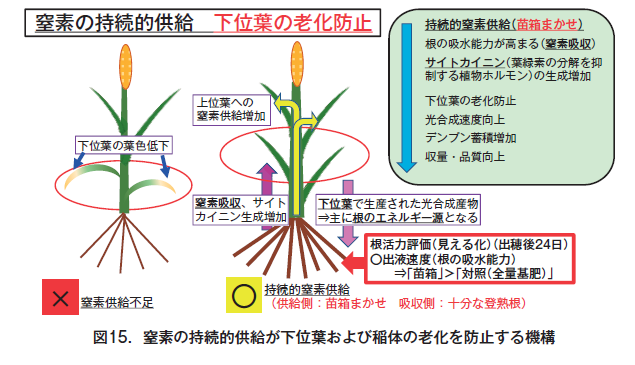

(4)根の吸水能の評価

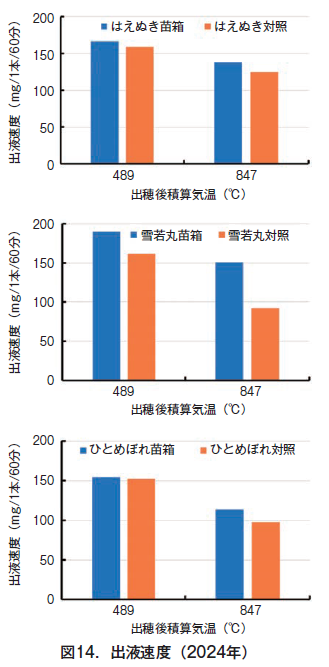

根の吸水能を示す出液速度も葉色と同様に「側条+苗箱」区>「対照」区であり,「苗箱まかせ」による持続的な窒素供給が葉色の低下を少なくし(老化圧を低く),出液速度も高く維持したことが2023年および2024年の高温登熟条件下でも稲体の後期凋落を少なくして,品質低下を軽減し収量を安定的に確保した要因の一つであると考えられる。高温条件下で登熟期間中の根の吸水能の低下は致命的となる。「苗箱まかせ」による持続的窒素供給が葉色を維持し,根への養分供給もなされ,結果的に出液速度で示される吸水能も高いことが示された(図14)。「苗箱まかせ」による持続的窒素供給が,根への光合成産物の供給を担う下位葉の葉色を維持し,根で産出されるサイトカイニン(葉身の葉緑素の分解を抑制するホルモン)も地上部に供給され,根の出液速度(吸水能)を高く維持し,窒素吸収も高まり,葉身の光合成速度が向上し,結果的に収量・品質向上につながると考えられる(図15)。

(5)登熟能の向上

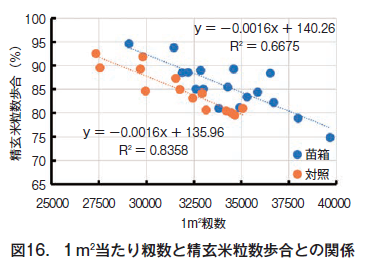

㎡当たり籾数と精玄米粒数歩合との関係によれば,㎡当たり籾数に係わらず精玄米粒数歩合「側条+苗箱」区>「対照」区であり,特に㎡籾数が高いレベルでは,「側条+苗箱」区>>「対照」区であった(図16)。「側条+苗箱」区での登熟後半の下位葉の葉色を維持し,根の吸水能を維持し,稲体の老化を抑制し,通常は,登熟能(精玄米粒数歩合,千粒重)が低下しやすい㎡当たり籾数が多いレベルでも,高い登熟能を確保したことが,老化しやすい高温年における収量を確保し,品質低下を軽減したと考えられる。

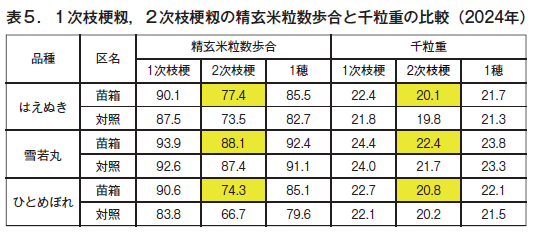

一次枝梗籾に比べて登熟の遅い2次枝梗籾における精玄米粒数歩合と千粒重との関係によれば,いずれの品種でも「側条+苗箱」区>「対照」区であり,「側条+苗箱」区が優っていた(表5)。「側条+苗箱」区で登熟後半の下位葉の葉色を維持し,根の吸水能を維持し,稲体の老化を抑制して,2次枝梗籾でも高い登熟能を確保したことは,高温等の気象災害時においても収量確保,品質低下軽減が可能であると考えられる。

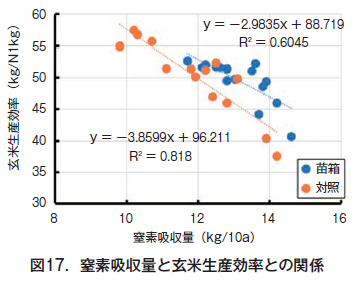

成熟期における窒素吸収量と玄米生産効率との関係によれば(図17),窒素吸収量と精玄米粒数歩合には負の相関関係が認められ,「側条+苗箱」区が「対照」区に比べて,いずれの窒素吸収量でも玄米生産効率が高い値を示した。このことは,吸収した窒素1kg当たりの玄米生産力が高いことを示し,近年の高温登熟条件などの異常気象の中でも安定している施肥法であることを示唆している。

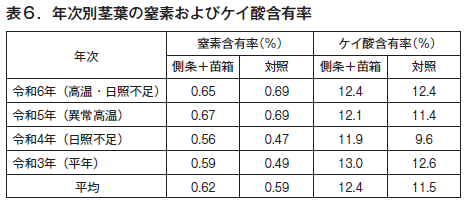

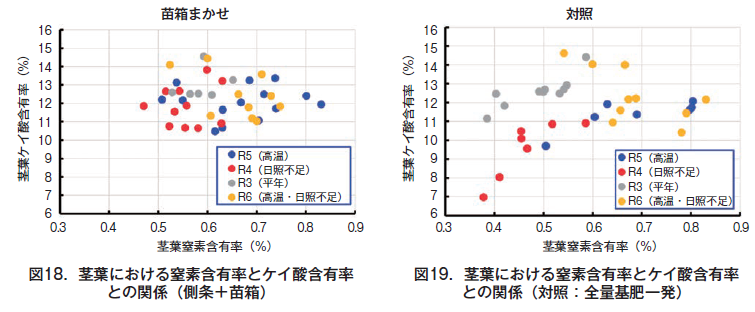

成熟期における茎葉の窒素含有率とケイ酸含有率を施肥法別(側条+苗箱,対照(全量基肥一発など))に比較すると,「側条+苗箱」区で「対照」区に比べて年次によるバラツキが少なく,様々な気象条件下でも安定した窒素およびケイ酸の吸収が可能であることを示している(表6,図18,図19)。

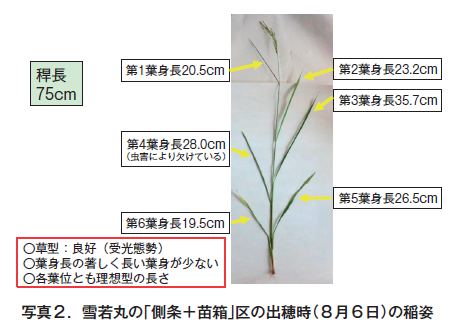

写真2には,雪若丸の「側条+苗箱」区の出穂期の稲姿を示している。出穂時における通常の生葉数は上位5葉であるのに対して,「側条+苗箱」区では上位6葉が生葉であった。さらに,葉身長も短く直立葉で受光態勢が良好であることを示している。出穂後20日以降に根への光合成産物の供給で重要な役割を果たす上から3枚目の葉身(11葉)の葉身長は35.7cmと標準の33cmと同等で受光態勢も良好で,登熟後半の根の吸水能の維持に寄与していることが示唆された。近年,後期凋落型の水稲では,上から3枚目の11葉の葉身長が40cm以上と長くなり,受光態勢の悪化による根への養分供給の停滞がその要因と考えられる。「側条+苗箱」区では,登熟期間に活動する葉身の長さも適正に確保されていることも苗箱まかせ由来の窒素の持続的少量供給の有用な効果である。

3.まとめ

スタートダッシュ(初期生育)を示す移植後30日頃の㎡当たり茎数は「側条+苗箱」区>「対照」区であり,初期生育の確保に「側条+苗箱」が有用であった。稈質を示す稈葉充実度は「側条+苗箱」区>「対照」区であり,太い茎の確保が可能であった。持久力を示す登熟後半の上から3枚目の葉色(根の吸水能)は「側条+苗箱」区>「対照」区であり,さらに「側条+苗箱」区で登熟後半(積算気温:845℃)における葉色低下が少なく,「側条+苗箱」区が登熟後半の光合成能の維持に寄与していることが示された。

以上より,「側条+苗箱」施肥法は,スタートダッシュ,稈質良化,持久力の確保による安定多収・高品質を創出可能にすると考えられる。

「苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(1)

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

今回,2025年3月末をもって私が宇都宮大学を定年退職するにあたり,ジェイカムアグリ株式会社から標記の寄稿依頼を受けた。誠に光栄な話であることから,喜んで執筆させていただくことにした。

私と「苗箱まかせ」との出会いは1997年までに遡ることができる。そこから28年間,四半世紀以上にわたる長い付き合いとなった。その間の研究成果を中心に博士(農学)を取得し,2008年には県職員から大学教員へと転籍した。このことからも「苗箱まかせ」,そして「ジェイカムアグリ株式会社」(研究開始当初は「チッソ旭株式会社」)には大変お世話になったことは言うまでもなく,ひたすら感謝に堪えない。今回から4回の予定で,一連の研究を振り返ってみたい。

1.研究の発端

1997年5月末,私が群馬県農業試験場東部支場(群馬県館林市)に在籍当時,それ以前から普及・研究業務でお付き合いがあった関東くみあい化成株式会社(当時)の大島賢一氏から「苗箱まかせ」を持ち込まれた。大島氏からは「チッソ旭の担当者から『苗箱まかせを使う水稲育苗箱全量基肥技術は東北地方だからできるのであって,関東地方では無理ですよ。』と言われた。でもダメならダメでいいので,どこがダメなのかを知りたい。」と話され,試験を希望されて肥料サンプルを残していかれた。

2.初年目(1997年)の試験

その頃は当該年の栽培試験に使用する播種作業は全て完了,移植作業もある程度進んでおり,新たに追加して試験を行う圃場もなかった。しかし,この要請を受けて急遽,最後の6月26日に移植を予定している試験圃場で試験を実施することにして播種作業を行い,育苗を開始した。当時は恥ずかしながら水稲育苗箱全量基肥栽培技術を全く知らず,前出大島氏からの情報提供による指導を仰ぎながらの育苗作業であった。育苗培土への施肥方法として層状施肥と培土混合施肥の2方式があるとのことで,場内の田植え機との兼ね合いで各4箱作成して無反復で試験区を作ることにした。育苗するビニールプールは育苗施設のスペースとの関係もあって新規に作ることをせず,別の試験用育苗箱が入ったビニールプールにて育苗をした。

あくまで参考試験ということで開始したため,当時の詳細な試験成績は残っていないが,育苗期間後半の6月中旬に入って苗箱まかせから溶出したものと推察される肥料成分がすぐ隣接した他の試験の育苗箱の苗に吸収され,移植が近くなってきて徒長苗になったことを記憶している。苗箱まかせを施用した苗もかなり徒長した。6月下旬の移植予定の苗があることから当然,育苗期間は気温が高くなる時期であり,加えて常時湛水のビニールプール育苗条件下ではあったとはいえ,失礼ながら今から30年近い以前の苗箱まかせの溶出制御技術とはその程度のものであったのかもしれない。

記憶している限りでは移植時の苗丈は30cm前後の徒長苗になっていた。このため苗の上部を5cm程度刈り払って,機械移植に支障がない苗丈にした。これを農場にあった唯一の歩行型4条田植え機で試験圃場5aの南北番外(両隅)に移植した。徒長苗であったこともあって植え痛みが激しく,活着は慣行苗よりも1週間程度遅れた。しかし,ひとたび活着してしまえばその後の生育は慣行栽培の苗と遜色なく,収量的にも大きな問題はなかった。したがって,本技術の導入に向けた課題は育苗と初期生育段階にあることが明らかになった。

3.2年目(1998年)の試験

初年目の結果を基に2年目は苗箱まかせの試験を試験課題として正式に開始した。播種は5月22日,移植時期は6月24日とし,供試品種は当時の群馬県奨励品種の「ゴロピカリ」であった。正式試験として取り組み始めたとはいえ,まだ普通期1作期のみ(当時は多くの場内栽培試験は5月下旬移植の早植栽培と6月下旬の普通期栽培の2作期で実施していた)で,試験圃場も本試験圃場の一角を間借りしての予備試験状態であり,試験課題としてはまだ一本立ちとまではいかなかった時期であった。

育苗は1997年に引き続き層状施肥と混合施肥の2方式として実施した。今回は前年の反省も踏まえ,専用のビニールプールで育苗したため,他の試験区への肥料成分溶出等の影響はなかった。しかし1997年同様,苗の徒長が著しく,移植には苗の上部を刈り払う必要があった。

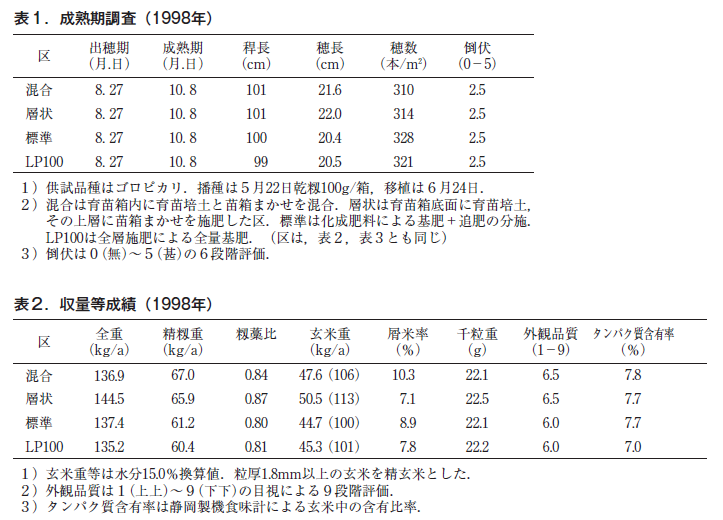

1998年は,生育期を通じて概ね気温はやや高く,日照は平年よりも少なく経過した。このため稈長が伸長し,9月中旬の台風によって倒伏が発生した。登熟期前半の倒伏であったため,稲体の受光体勢が低下して登熟が不良となり,収量・品質ともに低下した(表1,2)。

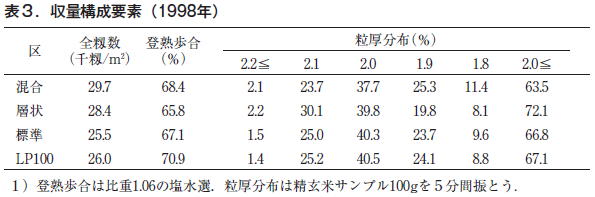

苗箱まかせの2つの区は前年と同様に育苗段階から苗の伸長が著しく,標準区を大幅に上回った。このため,機械移植に支障が生じ,移植前に上部約5cmを刈り払い,移植作業を行った。しかし,活着は概ね良好であり,その後は標準区とほぼ同様の生育を示した。収量は苗箱まかせの2つの区で標準区を上回った。穂数はやや少なくなったが,籾数が増加しており,これが増収要因であると考えられる。千粒重は層状施肥区でやや大きく,粒厚分布でも大粒割合が高かった(表3)。

このように苗箱まかせを供試した試験区では収量,品質面では化成肥料による分施方式の標準区と遜色ないか,それを上回る成績を上げることができることが明らかになってきた。

4.2か年の試験から見えてきた課題

「苗箱まかせ」に関する知識が全くない状態から始まった試験であったが,1997年と98年の2か年の試験胎動期ともいえる検討から,北関東の稲麦二毛作地帯に本技術を適応,導入するためには育苗と初期生育をいかにして上手にコントロールして徒長苗を抑え,初期生育を良好にするかという点に集約されるようであり,この2点を克服できれば収量・品質面からは問題がないことから技術導入可能ではないかという結論に達した。

また苗箱内の施肥量に関して,播種作業時に加えて移植時の栽植密度によって本田内の施肥量が最終的に決定されることから,この2点を考慮して施肥設計をすることが重要であることも明らかになってきた。

次回からは諸課題を解決し,稲麦二毛作地帯に苗箱まかせを普及させるために実施した具体的な栽培試験について順次紹介していく。